梅マイスター・梅干ソムリエの梅子です。

Instagram 梅子

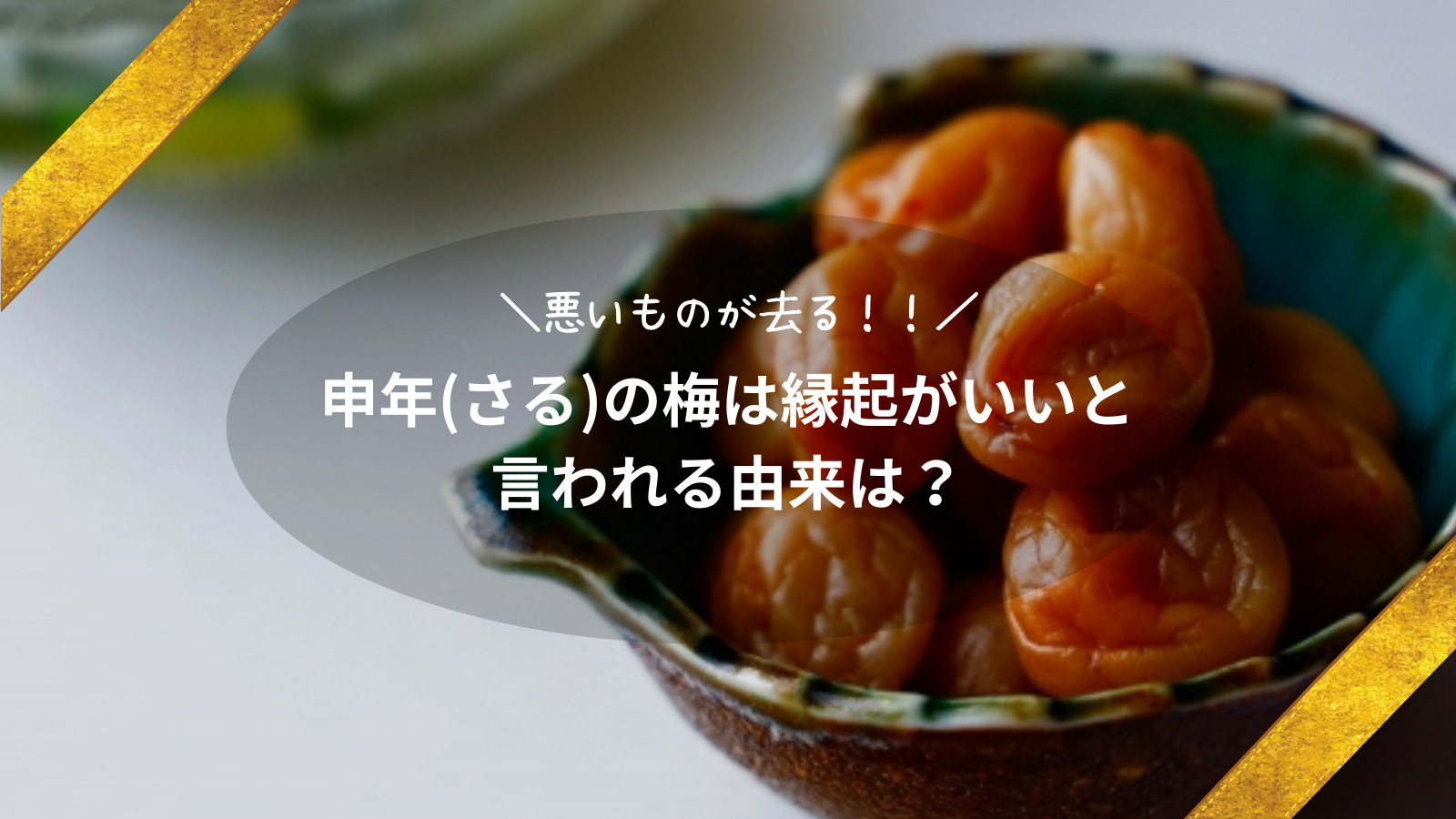

昔から「申年にとれた梅は、縁起が良い」「申年の梅干しを漬けると良い」と言われているって知っていますか?

同じ梅干しなのに、どうして申年に漬けた梅干しがそのように言われているのか、不思議ですよね。

調べてみると所説あるようですが、申年の梅が縁起が良いと言われる由来について紹介していきたいと思います。

申年の梅が縁起がいいと言われる由来は?

最も有名な説は平安時代までさかのぼります。

江戸時代のある申年に悪疫(コレラ)が流行った時に、当時の天皇(村上天皇)が梅干しと福茶を飲んで病を克服したという言い伝えがあります。

また梅干を食べていた地域の人たちは感染を免れ、かかった人もほとんど大事に至らなかったという話が残っています。

そのような由来から申年の梅は「縁起が良い」と言われています。

また「申」を「去る」とひっかけて「悪いものが去る」という意味で考えられていました。

そして申年は梅があまり取れないと言われていたので申年に採れる梅は、「申梅(さるうめ)」と呼ばれ、貴重で縁起の良い食べ物とされていたそうです。

福茶の作り方

福茶のレシピは必要ないくらい簡単です。

湯呑に梅干し1粒、昆布適量、お湯またはお茶を注ぐだけで完成します。

大晦日やお正月、節分などにも無病息災、健康を祈って今でも飲まれています。

梅は三毒を断つ

また「梅は三毒を断つ」と言われています。

三毒とは、「食べ物の毒」・「血液の毒」・「水の毒」です。

「食べ物の毒」は暴飲暴食やバランスの悪い食事、「血液の毒」は不摂生による血液の汚れ、「水の毒」は体内の水分の汚れのことです。

梅は殺菌作用、抗菌作用、解毒作用が優れた食品です。

今みたいに医療が発達していない時代でも梅にはこのような効果があるという事を昔の方は分かっていたのかもしれないですね。

梅干しソムリエおすすめ 申年の梅

みっちゃんの梅 申年の梅

和歌山県田辺市境に位置する受領(じゅりょう)地区で梅干し作られている二葉美智子さんの梅干しです。

昔ながらのシンプルな酸っぱい白干梅ですが、熟成されているのでまろやかな味に。

さいごに

いかがでしょうか。

申年の梅が縁起が良いと言われている由来についてまとめてみました。

今みたいに医療が発達していない時期、いろいろな食べ物がある中でも梅干しが薬として食べられているなんて、なんだかすごいですよね。

梅干しがコロナに予防効果があるのでは?

と話題にもなっていましたが、バランスのとれた食事と一緒に梅干しを食べたらきっと元気に過ごせそうですよね。